Lola Lafon a choisi de passer la nuit à l’Annexe du Musée Anne Frank. Cet ouvrage en constitue le récit, mais il est loin de se résumer à cette nuit…

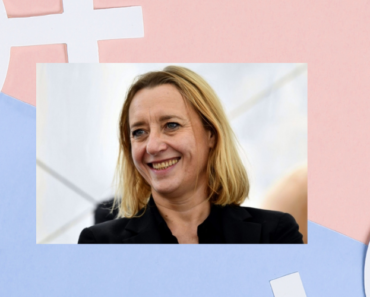

Il y a le titre, mystérieux, quoique presque sentimental, Quand tu écouteras cette chanson. Il y a cette couverture, toute noire, au grain épais, comme celle des autres livres de la collection, « Ma nuit au musée », mais ornée quand même de petits points blancs qui dessinent une énigmatique constellation. Il y a le visage encadré de cheveux blonds de Lola Lafon surgissant d’un fond noir, sur la jaquette encadrée de jaune, comme les autres inscriptions de la couverture. Elle y arbore une expression indéchiffrable, la tête légèrement inclinée, l’ébauche d’un sourire empreint de tristesse, des yeux lointains qui nous regardent sans nous voir, peut-être tournés vers le passé, en elle et hors d’elle.

Une nuit au musée : Lola Lafon en tête-à-tête avec Anne Frank

C’est donc une œuvre de la rentrée littéraire qu’on aborde à tâtons, à l’aveugle : les seuils ne nous en disent pas grand-chose, même la quatrième de couverture ne saurait la résumer. On embarque avec pour seule étoile la confiance que nous inspire l’autrice, dont les précédents ouvrages notamment La Petite Communiste qui ne souriait jamais ou Chavirer ont été multi-primés, à juste titre.

Au terme de la lecture, une fois le livre couronné du prix Décembre 2022 refermé, il reste difficile à définir : il est inclassable, mais incontestablement bouleversant et profond : les échos en retentissent longuement dans nos profondeurs. J’ai donc choisi de l’aborder, pour vous en parler, comme Lola Lafon raconte avoir abordé l’Annexe du Musée Anne Frank, où elle a choisi de dormir. Je vais commencer par mentionner le centre, brûlant, comme un soleil autour duquel graviteraient des planètes et des satellites, mais tellement irradiant qu’il est difficile de s’en approcher. Alors, on trace des cercles concentriques autour, on progresse parmi les périphéries qui sont éclairées de sa lumière. Le centre, donc, c’est Anne Frank, une adolescente dont nous ne possédons que des traces, mais quelles traces !

Quelques photographies, des objets personnels et, surtout, un journal, dont nous avons tous entendu parler, que beaucoup d’autres nous ont lu, souvent à l’école et par obligation. Lola Lafon ne l’examine pas toute de suite ce journal, comme elle ne nous immerge pas directement dans l’Annexe. Elle nous relate son cheminement, questionne les raisons qui l’ont fait choisir ce musée, raconte la rencontre avec son directeur, ou celle d’une ancienne condisciple de Margot, la sœur d’Anne, aujourd’hui spécialiste du Journal, qu’elle a choisi de traiter en objet littéraire, et pas seulement en témoignage historique. Avec elle, Laureen Nussbaum, et avec Lola Lafon, on redécouvre le journal, qu’elles ont essayé de débarrasser de sa gangue d’interprétations et de trahisons.

« Anne n’œuvrait pas pour la paix. Elle gagnait du temps sur la mort en écrivant sa vie. N’oubliez pas ceci, insiste Laureen Nussbaum : Anne Frank désirait être lue, pas vénérée. Hannah Arendt qualifiait l’adoration dont elle est l’objet de « sentimentalisme bon marché aux dépens d’une immense catastrophe »… Elle n’est pas une sainte. Pas un symbole. Son Journal est l’œuvre d’une jeune fille victime d’un génocide, perpétré dans l’indifférence absolue de tous ceux qui savaient. N’utilisez pas le mot espoir, s’il vous plaît »

Quand tu écouteras cette chanson : un livre satellite

Ce cœur rougeoyant encore, malgré les récupérations diverses et variées, Lola Lafon sait le rendre incandescent sans tomber dans le pathos, tant elle maîtrise l’art d’écouter et de raconter les adolescentes, sujet qu’elle a déjà exploré avec une grande finesse et une infinie pudeur dans ses romans précédents. Elle multiplie les allers-retours entre le centre, Anne Frank, et les périphéries qui ne sont d’ailleurs jamais traitées comme telles, tant il est impossible de mesurer la douleur ou de les comparer entre elles. Tous ces satellites sont reliés entre eux par un fil, celui de l’écriture, celui de l’exploration d’un je singulier mais entrant en résonance avec le nôtre, malgré la diversité des expériences, des époques, des souffrances. Ce fil unit Anne, Margot, Otto, Lola, la grand-mère de Lola inconditionnelle d’Apostrophes et Charles. C’est le fil des auteurs, qui sont aussi des lecteurs, et de leurs lecteurs.

Lola Lafon évoque ainsi l’histoire du reste de la famille de Frank et des autres habitants de l’Annexe, celle des témoins qui ont rencontré Anne, des chercheurs et des employés du Musée Anne Frank. Elle aborde aussi son propre parcours d’exilée, qui l’a conduite jusqu’à cette nuit, depuis ses origines de fille et petite-fille de rescapés de la Shoah, à l’arbre généalogique incomplet, à l’écrivaine qu’elle est aujourd’hui devenue, en passant par l’adolescente vulnérable, exposée à ses traumatismes et à ceux des autres parce qu’ils sont figés dans le silence et dans le noir. On pense à Jacques Roubaud, dans Quelque chose noir, « quand ta mort sera finie, et elle finira parce qu’elle parle ». Enfin, Lola Lafon élargit ce (déjà) vaste horizon aux victimes d’autres génocides.

Quand Lola Lafon raconte l’adolescence…

Il faut lire cet opus jusqu’au bout pour en comprendre à la fois le titre et la démarche que l’autrice semble découvrir en même temps que nous : elle s’y expose et y panse ses plaies, les siennes et les nôtres, en nous tendant un miroir et, ce faisant, en ouvrant une fenêtre dans nos âmes. S’y entrecroisent le je d’Anne Frank, le je de Lola Lafon, celui de l’adolescent que nous fûmes et de l’adulte que nous sommes. Dans son cours inaugural au Collège de France, intitulé « Comment écouter la littérature ? », Thomas Pavel explique que nous avons « besoin des mondes de la fiction pour [nous] séparer provisoirement de la vie que [nous menons] (et qui n’est pas tout à fait identifiable à [nous-mêmes]), sans pour autant déchirer le tissu des liens qui [nous] constituent et qui, eux, ne sont pas un simple spectacle ». Lire, se glisser dans le je des autres, qu’il soit ou non un être de fiction, décuple nos expériences, approfondit notre existence et notre connaissance de nous-même.

« Mes camarades de classe avaient raison : écrire est un mélange de n’importe quoi, en périphérie du réel, loin de la vérité, car elle n’existe pas. Et ces précieux n’importe quoi nous lient les uns aux autres, écrivains aux lecteurs, comme un serment, un contrat dont on ne respecterait qu’un terme : on se croira. Nous sommes les enfants des romans que nous avons aimés, ils se déposent au creux de nos peines, de nos manques, ils contiennent tout ce qui se dérobe à nous, qui passe sans qu’on ait pu le comprendre, nous sommes faits d’histoires qui ne nous appartiennent pas, elles nous irriguent et nous hantent » écrit Lola Lafon.

En grec ancien, la vérité se dit aletheia, ce qui, étymologiquement, signifie, « ce qui ne doit pas être oublié » : la vérité des origines ne s’oppose pas à la fiction, elle peut s’appuyer sur elle, car la vérité est « juste » ce que la mémoire de l’humanité doit absolument conserver. À cet effort, Lola Lafon contribue avec justesse et talent, en préservant de l’oubli les noms, l’image et le souvenir de ceux qui ont été victimes de la barbarie aveugle des hommes : qu’ils soient des icônes effacées par l’amoncellement des célébrations ou de parfaits inconnus, tous méritent de rayonner, dans leur lumière intime, au ciel de nos pensées.