Aussi franche que pétillante, Pénélope Bagieu est une autrice BD reconnue à travers le monde. De surprise en surprise, de la France aux États-Unis en passant par la Grande-Bretagne, elle nous emmène sur les traces de sa carrière étonnante…

Bonjour Pénélope,

Je me souviens du jour où on s’est rencontrées, où tu parlais de tes “world tours” pour la promotion de tes livres, maintenant traduits dans plus de vingt langues.

-

Pour nos lecteurs qui n’auraient pas encore découvert le phénomène Bagieu, comment pourrions-nous décrire ton œuvre ?

Je fais de la BD pour tous les âges. Il est difficile de trouver une ligne éditoriale car elle change selon le moment. J’ai fait de la fiction, de l’autobiographie, de la biographie historique, des histoires pour enfants. Le choix de mes sujets varie vraiment selon mon obsession du moment, donc ça peut être très varié. Mais souvent, les personnages principaux sont des femmes.

-

Cet engouement pour le style Bagieu au-delà de nos frontières s’explique comment selon toi ?

Je ne sais pas ! En tout cas, ça me ravit. Il y a un effet d’engouement : on voit que plusieurs pays l’achètent, on entend qu’il paraît que c’est le bouquin français qu’il faut. C’est une sorte de phénomène de cooptation, on suit la tendance. Il y a aussi un vrai intérêt pour le livre français partout dans le monde, avec de plus une vraie appétence pour la BD dans tous les pays. Donc ces deux phénomènes conjoints sont positifs pour la BD française.

« Beaucoup de pays ont commencé à tester la BD française, c’est-à-dire la BD d’auteur, qui est unique au monde »

Beaucoup de pays ont commencé à tester la BD française, c’est-à-dire la BD d’auteur, qui est unique au monde. Aux États-Unis, il y a le pré carré des BD de super héros, les comics, qui est très différent. Au Japon, c’est le manga, qui est encore autre chose. La BD d’auteur, où l’auteur est le seul maître à bord, il n’y a vraiment qu’en France que ça se fait. Il y a vraiment l’idée que la bande dessinée n’est pas que pour les enfants. D’ailleurs, on en parle même dans Télérama.

© Simoné Eusebio

À l’étranger, on s’intéresse à la BD française comme on s’intéresse au vin français. De plus, en France, la BD est la catégorie de livres qui se porte le mieux, ce qui facilite aussi l’exportation.

En revanche, c’est plus un effet de curiosité qu’une vraie adhésion. Même si tu cartonnes en Espagne, ce ne sont pas des chiffres énormes. Il n’y a vraiment qu’en France que la BD cartonne.

-

Tu t’es expatriée à New York entre 2015 et 2019 – comment as-tu vécu cette expérience loin de la France, dans une culture différente ?

J’avais l’impression qu’à New York on était très immergés dans une culture francophone. Je n’avais pas du tout l’impression d’être coupée de la France. Pour mes amis de la côte Ouest, l’expérience est en revanche très différente car ils sont loin. Sur la côte Est, la proximité fait que ce n’est pas un vrai déracinement. Au contraire, tu largues vraiment les amarres quand tu pars en Californie.

Et j’y étais entourée de français. On a l’instinct grégaire quand on est loin. De plus, aujourd’hui, ce n’est pas la même chose que de partir qu’il y a 20 ans, on reste toujours très connecté avec son pays. En revanche, on peut toujours avoir le FOMO (Fear of Missing Out) de ne pas être dans le bon pays. On se dit qu’on rate toutes les bonnes expos.

« Une curiosité, un intérêt et une vraie envie d’aller à la rencontre de la culture et de la littérature francophone de la part des Américains »

En revanche, côté pro, ce n’était pas du tout un souci de ne pas être là. Et le fait d’être une Française aux États-Unis m’a ouvert beaucoup de portes du point de vue éditorial. On ne le mesure peut-être plus tellement, mais il y a quand même toujours une curiosité, un intérêt et une vraie envie d’aller à la rencontre de la culture et de la littérature francophone de la part des Américains. Bien sûr ça ne fait pas tout, mais ça ouvre la porte.

-

Penses-tu que les Américains ont un rapport différent à la culture par rapport aux Français ?

La culture est moins publique. En France, elle est très encadrée par les pouvoirs publics. C’est beaucoup moins le cas aux US. Là-bas le privé prend complètement le relai et de manière très simple. Les Américains sont beaucoup plus détendus par rapport à l’argent, par rapport aux programmes culturels.

En France, en tant qu’auteur, on ressent qu’il y a un vrai statut d’artiste. Aux États-Unis on ne s’embarrasse pas de ça : l’artiste doit parler de contrat, il doit être à l’heure aux rendez-vous. En fait, j’ai trouvé ça assez rafraîchissant, ça m’a fait travailler différemment.

Ça m’a aussi fait prendre conscience du statut unique de l’auteur en France, qui est très protecteur. De plus, la loi sur le prix unique protège les librairies, qui sont très importantes pour découvrir les nouveaux auteurs par exemple. Pour les auteurs, même s’il y a une vraie précarité, notre statut est quand même protégé, il y a un droit inaliénable sur notre œuvre. Alors qu’aux États-Unis, on est comme un prestataire.

Mais j’ai adoré travailler avec un œil commercial, travailler le marketing en amont, qui n’avait rien à voir avec ce que j’avais fait en France avant. C’était rigolo. La perspective est très différente car le pays est si grand, comme s’il y avait plusieurs pays en un. Il faut donc réfléchir pour l’Ouest et l’Est et il faut donc commencer à travailler un an avant la parution. Alors qu’en France, petit pays en comparaison, on s’y prend différemment et plus tard.

Aux États-Unis, il n’y a quasiment pas de librairies, surtout dans les petites villes. Ainsi, pour la littérature jeunesse et la BD, le vrai circuit c’est les bibliothèques. Les bibliothécaires américains sont vraiment militants : ils sont en quelque sorte des résistants au milieu de petites villes où la culture est quasi inexistante, avec un discours très fort. En France, on les snobe complètement. Les éditeurs américains, au contraire, intègrent les bibliothécaires dès la conception du livre car ils sont cruciaux pour la suite. Un livre soutenu par les bibliothécaires est un vrai tremplin pour le succès d’un livre.

-

Tu as récemment créé la BD Sacrées sorcières de Roald Dahl, auteur qui a marqué ton enfance. Quels auteurs et autrices t’ont influencée et inspirée, à la fois quand tu étais enfant et aujourd’hui ?

Petite, je ne lisais pas. C’est Roald Dahl qui m’a fait me rendre compte que j’aimais lire, avec Charlie à la chocolaterie. J’ai adoré, je suis donc retournée voir la bibliothécaire, qui m’a donné Sacrées sorcières. Ca m’a fait comprendre que j’adorais les histoires, et aussi que j’adorais les raconter. J’adorais le pouvoir de raconter.

Ado, je lisais des livres qui font peur. J’adorais Stephen King. J’avais besoin que ça fasse une sensation très forte : soit me faire très peur ou très rire. Ça m’a amenée à lire de la SF, ma vraie épiphanie de lecteur. Je me suis alors rendu compte que la lecture n’était pas juste un passe-temps. La lecture peut prendre une vraie place, elle peut être le centre de la vie. On peut préférer retrouver son livre que de faire telle activité dans la journée. J’adorais surtout Frank Herbert.

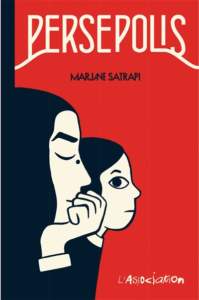

Je ne lisais alors pas du tout de BD. D’ailleurs, on n’en lisait pas du tout dans la famille. Pourtant, j’en créais, mais je n’en lisais pas. Quand je me suis mise à lire de la BD j’étais bien adulte. Ce qui m’empêchait de m’y mettre, c’était l’image très vieillotte que j’avais de la bande dessinée : un album couleur d’aventure de 48 pages avec des elfes avec des gros seins et des épées. Et en fait pas du tout : il existe des BD d’auteurs, notamment en France, depuis les années 90, que j’ai commencé à découvrir avec Persépolis de Marjane Strapi. Ça m’a amené à découvrir la maison d’édition L’Association, qui donnait la possibilité aux auteurs de casser les codes, en faisant par exemple du noir et blanc, des livres de 300 pages, sur n’importe quel sujet, pas que pour des enfants et rigolo. C’est là que je me suis dit “on peut lire et raconter ça en BD”. Je ne sais pas si ça m’a inspiré, mais ça m’a ouvert des portes.

-

Pour nos lecteurs habitant ou visitant New York et Londres, villes pour lesquelles tu as créé un guide Cartoville (Gallimard), est-ce que tu partagerais ton endroit favori dans chaque ville ?

Londres, ça fait longtemps que je n’y suis pas allée. Et quand j’y vais je reste plutôt dans l’Est. Mais j’aime me rapprocher un peu du centre pour aller à la Tate Modern. C’est l’un des lieux de culture que j’aime le plus au monde car ils font ce que j’aime le plus : intégrer ce qu’il y a de plus désuet dans du moderne, la curation y est dingue, la collection y est extraordinaire. J’adore la culture anglaise, qui est très démocratique, très ambitieuse, gratuite. C’est super d’y voir tout ce large public, ces familles, ces gosses qui peuvent profiter de parcours pédagogiques. Il y a toujours une salle pour les enfants, il y a plein de façons transversales de découvrir les collections.

Musée du Tate Modern

En France, on est en retard. Nos musées sont intimidants : pour ceux qui ne pensent pas avoir les clés de compréhension, aller au musée n’est pas un réflexe. On pourrait pourtant, comme les Anglais, y faire un saut dans la journée, simplement, mais on n’y va pas parce que c’est cher. Beaucoup d’acteurs font plein d’efforts pour rendre la culture accessible au grand public. Mais le problème est sans doute plus vaste. Il faut aborder l’art dès l’école. Or il y a une sorte de dédain pour l’art, qui pourtant devrait être indissociable de l’éducation depuis le début.

Une adresse pour se balader et manger : c’est Broadway Market ou on peut manger des petits sandwichs, vers Hackney.

New York, je pense surtout aux endroits où j’allais tous les jours, c’est juste mon quartier. Pour les gens qui sont expats, je recommande Red Hook où les gens vont assez peu, alors que c’est très cool quand il fait beau. On y mange du crabe et une tarte au citron, puis pour y voir les installations d’art à Pioneer works. En revanche, c’est un peu difficile d’accès. Pour les voyageurs, je les inviterais à sortir de Manhattan car les gens n’y pensent pas, en allant à Brooklyn par exemple.

-

J’aimerais terminer cet entretien en te demandant quelle est ta plus grande fierté ?

Je n’en ai pas vraiment. Je suis fière de trucs débiles : fière d’avoir couru un marathon, d’avoir arrêté de fumer. Professionnellement, je n’ai pas spécialement de fierté.

« Mais le moment qui me rend le plus heureuse, c’est d’être dans ma routine de création de BD »

Mais je suis vraiment très contente de mes choix passés. Je suis contente car chaque étape m’amène de plus en plus près de ce qui est mon idéal de vie pro. C’est d’avoir pour seule boussole pour tout une forme de joie ; qui n’est pas forcément ce pour quoi je suis bonne, mais ce qui me fait très plaisir. Faire mes livres, j’adore. la satisfaction de recevoir mes livres, ou encore les prix, c’est génial. Et je suis consciente de ma chance. Mais le moment qui me rend le plus heureuse, c’est d’être dans ma routine de création de BD. Faire une BD prend un an et demi, où je suis très seule, c’est très routinier. Mais c’est un tunnel très heureux pour moi. Je ne fais plus jamais un livre pour une autre raison que l’envie de le faire.

« J’ai donc plutôt de la reconnaissance que de la fierté »

Or c’est un calcul très compliqué de temps et d’économie de pouvoir faire ce qu’on veut. Une énorme majorité d’auteurs et autrices de BD n’arrivent pas à en vivre. Certains peuvent en vivre mais n’ont pas une liberté totale dans leur choix de création. C’est juste une petite poignée qui ne fait pas de compromis. On est vraiment très peu. Ce n’est donc pas une fierté, je ne suis pas blasée, mais je vois très bien ce que c’est de ne pas aimer ce qu’on fait dans la vie. J’ai donc plutôt de la reconnaissance que de la fierté. J’adore ce que je fais, d’ailleurs quand je suis en vacances, j’ai rapidement hâte de retrouver le boulot. Quand je ne travaille pas je déprime un peu – je broie du noir si je ne dessine pas pendant six mois.

-

Travailles-tu sur un nouveau projet en ce moment ?

Oui, je bosse sur un bouquin, mais je ne peux pas vous en dévoiler le sujet. Il sortira cet automne, je suis donc bien occupée en ce moment car je dois le rendre à mon éditeur d’ici fin avril !

Propos recueillis par Emmanuelle Henry